第194話 :第7章 「キリッ」と締める

1.特集記事の総括

これまでに、QMSを効果的に活用するための筆者の経験に基づく考え方(5つのパターン:第1章参照)と、これを実践している企業の活動事例(活動事例1~5:第2章~第6章参照)を述べてきました。

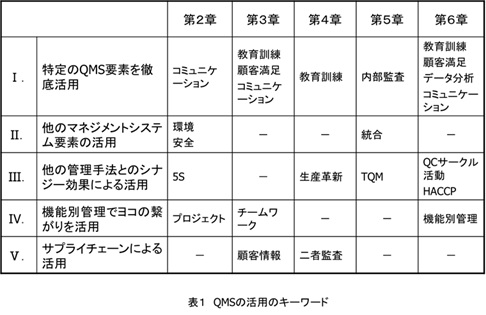

ここで、QMSを効果的に活用するための考え方と活動事例との関連をまとめ、この特集記事の内容を総括します。(表1)にQMSの効果的な活用5つのパターンに対する、活動事例におけるキーワードを示します(表1参照)。

なお、この特集記事の中で扱った第2章から第6章の事例には、各企業における活動実態の一部にすぎず、誌面上の容量及び社内機密の関係で紹介できなかった内容、或いは、取材で確認できなかった内容は当然含まれておりません。従って、これから述べる特集記事の総括も、記事の中で扱った事例の範囲に限定します。

これからQMSの効果的な活用5つのパターンと活動事例の関係を述べる中で、関連するISO 9001の箇条を( )で示します。QMSに導入する際の参考にして下さい。

Ⅰ.特定のQMS要素を徹底活用

全ての活動事例の中で、このパターンの活用が確認できました。

まず、教育・訓練では、社長からのミッション、ビデオ学習、図書の回覧(第3章)、作業教育書、スキル評価(第4章)、新入生教育、星取表(第6章)など、多彩な手段により、QMSで教育・訓練が活用されています(規格箇条:6.2参照)。企業活動にとって、最も大切な人材の活用について、各社とも、様々な工夫をこらしていることが窺えます。

コミュニケーションでは、トップからのメッセージ、ヒヤリハットノート、5Sの心(第2章)、社内調整(第3章)、朝礼、掲示板(第6章)などが、挙げられます(規格箇条:5.5.3参照)。以前、筆者は、本誌のリレー連載でマネジメントシステムにおけるコミュニケーションの重要性について述べました(参考文献1参照)。そこでは、①相互の関係、②伝達しあう情報の内容、③伝達手段の明確化が、コミュニケーションを効果的に活用するポイントであると説明しています。

顧客満足の向上は、QMSの主題であることはいうまでもありません(規格箇条:5.2、8.2.1参照)。その他、トップが関与する内部監査(第5章)、データの収集分析を上手に活用した事例(第6章)も紹介することができました。

Ⅱ.他のマネジメントシステム要素の活用

活動事例の中で参考になるのは、統合マネジメントではないでしょうか(第2章及び第5章)。QMSには含まれていない、又は、詳細でない要素を他の規格から取り入れて活用します。

また、品質、環境などの規格の枠組みを意識しないで活動できるのも、統合マネジメントの優れた点であると思います。

Ⅲ.他の管理技術とのシナジー効果による活用

本誌では、紹介しませんでしたが、第3章で紹介した企業でも、5Sと小集団活動は活発に実施していました。これを考慮すると、Ⅰと同様に、今回取り上げた事例における全ての企業で活用が確認できたパターンといえます。

TQMは、方針管理、QCサークル活動、QC診断、統計的手法(QC七つ道具など)などで構成される管理技術です。方針管理をはじめとするTQMの全てを取り入れた活動(第5章)、方針管理、QCサークル活動など必要な要素を使用した活動(第6章)、それぞれ、PDCAを回して確実に目標を達成する上で効果的なツールといえます(規格箇条:5.4.1、5.5.1、7.1、8.4、8.5.1参照)。

QCサークル活動以外にも、改善活動(第2章参照)、CS活動(第6章)など、小集団活動を利用した改善活動は一般的に行われています(規格箇条: 5.5.1、8.4、8.5.1参照)。

既存の方法をゼロから見直して、高い目標の達成に向けて活動する生産革新は、相当な覚悟で臨まなければ、成しえない活動といえます(第4章参照)。生産革新を成功に導くためには、QC手法、IE手法などの複数の管理技術を組み合わせることが必要になります(規格箇条:5.4.1、5.5.1、7.1、8.4、8.5.1参照)。

5Sは、特に第2章で取り上げましたが(第2章参照)、今回の事例で取り上げた全ての企業で、実施していました。5Sは、全ての業務の基礎といえます(規格箇条:6.3、6.4、7.1参照)。

HACCPは食品・飲料の製造において、重要管理点を定め、重点指向による管理で食品事故を防止するための管理技術です(第6章参照)。本誌では、取り上げませんでしたが、第4章で紹介した企業でもHACCPは導入されていました(規格箇条:4.2、5.5.1、6.2、7.1、8.3、8.5.2参照)。

Ⅳ.機能別管理でヨコの繋がりを活用

プロジェクト活動とは、時間、コスト、資源の制約のもと、目標を達成する活動のことをいいます。このプロジェクト活動を通じて、関連する部門が協力して課題の達成に取り組んだ事例(第2章参照)、本誌では取り上げませんでしたが、生産革新も、また、プロジェクト活動により、各業務の専門でチーム結成し、取り組んでいました(規格箇条:5.5.1、7.1参照)。

機能別管理では、品質保証室が品質に関して各工場を横断的に管理していました(第6章参照)。これにより、顧客からの情報の効果的な活用、水平展開、QCサークル活動の円滑な実施などが確認できました(規格箇条:5.2、5.5.1、8.2.1、8.4、8.5参照)。

Ⅴ.サプライチェーンによる活用

供給者に対する監査(第二者監査)では、供給者の現場とQMSを確認することになります(第4章参照)。二者監査は、供給者とのコミュニケーションにより、お互いの意思疎通を図る格好の場といえます(規格箇条:7.4参照)。

また、顧客から監査を受けるときは、先の供給者と同じ立場になるので、やはり、顧客との意思疎通を図る場と考えればよいでしょう(規格箇条:7.2、8.2.1参照)。

2.おわりに

この特集記事は、まずQMSを効果的に活用するための5つのパターンを考案し(第1章参照)、次に、企業の活動事例(第2章~第6章参照)により検証したものです。従って、もう一度、第一章をご覧になって頂ければ、総括で取り上げていない、QMS活用のための、新たなヒントが得られると思います。

最後に、この特集記事が、少しでも読者の皆様の、お役に立てば幸いです。この記事について、ご不明な点、ご意見などありましたら、ご連絡下さい。お待ちしております。

(参考文献)

『ISOマネジメント』 日刊工業新聞社

「コミュニケーションを有効に活用する」 (2007年4月号リレー連載)

日刊工業新聞社『ISOマネジメント』誌に掲載した特集記事「QMSを効果的に活用するための5つのパターン -成功事例に学ぶ- 第7章 「キリッ」と締める より