第195話 :『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!』

1.はじめに

このリレー連載を始めるにあたり、執筆を担当するメンバーで会合を持ちました。日本経済がデフレから脱却できない状況が続く中、企業活動における閉塞感は否めません。企業にとって、「私たちに何ができるのか」、そして、「どうしたら活性化できるのか」について議論の末、筆者らが導きだした答えは、「笑い溢れる職場にするためのヒント」を読者の皆様に提供することでした。

人は、やる気や意欲があれば、思わず笑い顔になります。また、気分が優れなくても、笑うだけで、ストレスホルモンを抑制し、やる気が湧いてきます。笑うことで、β-エンドルフィンというホルモンが分泌され、それにより免疫力が高まり、健康にとって良い効果があることも知られています。

このことは、『笑う門には福来たる』という諺にも通じています。「いつもにこにこしている人、笑い声の絶えない家には、自然と幸運がやってくる」という言い伝えは、『笑い』の大切さを裏付けています。

経営者や従業員の『笑い』は、企業活動の活力を生み出す源なのです。そのような訳で、筆者らは、このリレー連載のタイトルを『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!』にしました。

このリレー連載は、経営工学、工場管理、人材育成の専門家3人が、それぞれの視点と経験に基づき、順次執筆を担当します。執筆の担当者は、毎回、キーワード「○○」を精選し、前述したメインタイトルに『そんな職場にするために○○を活かそう!』というサブタイトルを付記した記事を提供します。このリレー連載を担当するのは、本誌2008年10月号の特集記事(参考文献1 参照)を執筆したメンバーです(表1 参照)。

第1回目は、本誌2月号の特集記事(参考文献2 参照)を執筆した山本宏司が担当し、タイトルを『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!そんな職場にするために福笑いを活かそう』と名付けました。

会計年度の期首を4月にしている企業にとって、今月(4月)は企業活動における新年にあたるとも言えます。そこで、同じ年初ということで、お正月に遊ぶ「福笑い」から、「闊達で明るい職場」にするためのヒントを見出だしていこうと思います。

2.福笑いを職場に活かす

福笑いは、昔からお正月の遊びとして親しまれてきました。目隠しをして、おかめの顔の輪郭に、眉・目・鼻・口などのパーツを置き、できあがりのおかしさを楽しむものです。どうしてこのゲームが楽しいのか、その要素のいくつかをここに挙げてみます。

1.ワイワイ・ガヤガヤのコミュニケーション

筆者の子供の頃は、遊びといえば校庭で鬼ごっこや缶蹴りをしたり、砂場で砂まみれになって相撲をとったことが思い出されます。時を経て、現代の子供達といえば、何と言ってもゲーム機を使った遊びでしょうか。最近では、子供ばかりだけではなく、携帯電話を使ってゲームに熱中している大人の姿を見かけることも少なくありません。このような機械を使用するゲームは、一人で、手軽に、しかもどこでも遊ぶことができます。

一方、福笑いは、一人で行っても何ら面白くありません。家族、友達など多くの人が集まり、ワイワイ・ガヤガヤとした雰囲気の中で行われます。目隠しをした競技者は、眉・目・鼻・口などのパーツをセットするときに、周囲を取り囲む人達からの情報を、判断材料として用います。競技者と周囲を取り囲む人達とのコミュニケーションが、この遊びの大きな特徴といえます。

2.自ら描くイメージ

競技者は、目隠しをした後に、おかめの顔のイメージを頭に描き、イメージ通りに眉・目・鼻・口などの顔のパーツをセットします。パーツをセットし終えて目隠しを外した競技者は、予めイメージした顔と実際にできあがったおかめの顔に、ギャップがあることを知ります。そのギャップが競技者自身に『笑い』を誘います。

3.ゲームが進行する過程(プロセス)

一方、周囲の人達は、競技者が眉・目・鼻・口などの顔のパーツをセットする過程を見て、楽しみます。競技が何回か繰り返されるにつれ、競技者の上達ぶりもまた、楽しみの一つです。

4.惑わされないための状況判断(シチュエーション)

競技者は、ゲームの最中に、周囲の人達から様々な情報を得ますが、全て正しい情報とは限りません。出来あがったおかめの顔をおかしな顔にするために、周囲の人達が、わざと間違った情報を流すことが少なくないからです。競技者にとっては、信用できる情報とそうでない情報を取捨選択する判断が、おかめ顔の出来映えを左右します。

5.勝負を競う(モチベーション)

複数の競技者で行う福笑いでは、おかめ顔が出来るまでの時間や出来映えを競います。ゲームの結果で勝ち・負けが下されるので、競技者は、勝とうという意識を持ってゲームに臨みます。勝つための戦術を練るのも、この遊びの楽しさの一つといえるでしょう。

6.単純な遊び(シンプル)

福笑いは、おかめの顔の輪郭と、眉・目・鼻・口などのパーツさえあれば、いつでも、どこでも、何人でも遊ぶことが出来ます。これらのパーツは、紙と筆記道具さえあれば簡単に準備できます。一方、ゲーム機を使った遊びは、高価なゲーム機やソフトがなくては始まりません。その上、複雑(?)な操作やルールを覚えなければ、何も面白くありません。

ゲーム機を使った遊びでは、魅力的なソフトは爆発的なヒットを飛ばすことがあります。しかし、その反面、ブームは短期間で去ってしまいます。遊びを後の世代まで、長続きさせる秘訣は、案外シンプルさにあるのかもしれません。

7.お正月の定番(フィックス)

どうやら福笑いは、お正月の遊びとして、明治の頃から定着したようです。今では、やや廃れた感がありますが、それでも、筆者はお正月の遊びといえば、「福笑い」を真っ先に思い浮かべます。読者の皆様は、どうでしょうか。

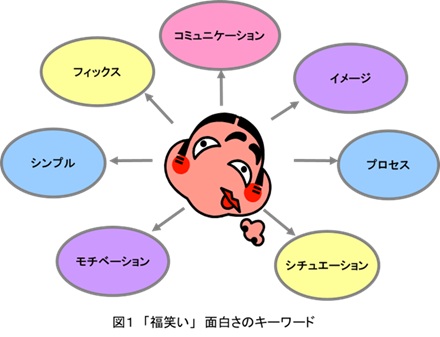

福笑いの楽しさの秘訣は、これらの他にもまだ挙げることができるかもしれませんが、ここらあたりで打ち止めとして、これまで挙げたキーワードを改めて並べてみます。(図1)をご覧になって下さい(図1 参照)。

(図1)を眺めてみると、ここに挙げたキーワードは、職場を活性化するために必要なキーワードと相似していることに気付きます。どうやら、「闊達で明るい職場にする」ための要素に、これらのキーワードが使えそうです。

そこでこれから先、筆者が担当する記事には、これらキーワードの中から選んだ一つをサブタイトルに付けることにします。まず、筆者が担当する第2弾の6月号は、「コミュニケーション」を選択し、「そんな職場にするためにコミュニケーションを活かそう!」というサブタイトルを付した記事を掲載します。同様に第3弾は「イメージ」、第4弾には「プロセス」を、キーワードとして取り上げます。

3.「双六」ではなく、なぜ「福笑い」なのか

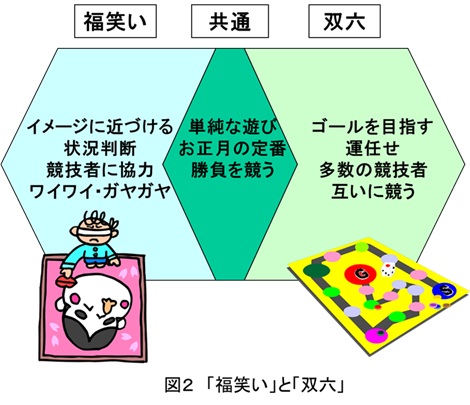

お正月に室内でする遊びは「福笑い」の他に「双六」があります。今回のサブタイトルが、「双六」ではなく、なぜ「福笑い」なのか、その理由をここで説明します。

「福笑い」と「双六」の違いと共通点を(図2)にまとめました(図2 参照)。両者にとって共通な特徴は、「単純な遊び」、「お正月の定番」、「勝負を競う」です。

ここから、「双六」や「福笑い」を企業活動に重ねてみます。企業活動において、期毎の目標値は、高度成長期であれば、時系列のグラフにおける延長線上に簡単に設定できました。しかし、先行きが不透明な現在、確実な裏付けによる目標値の設定は困難です。そして、設定した目標を達成するための手段は、手探り状態で試行錯誤して見つけなければなりません。

また、企業の内部での協力はもちろん、同業他社とも、時として、競争ではなく、協同することも考えなければなりません。

「明確なゴールを目指す」、「運任せ」、「多数の競技者」、「互いに競う」という特徴をもつ「双六」。

「イメージに近づける」、「状況判断」、「競技者に協力」、「ワイワイ・ガヤガヤ」という特徴をもつ「福笑い」。

どちらが現在の企業活動の状況に、より近い要素を持つ遊びか、お分かりになって頂けたと思います。

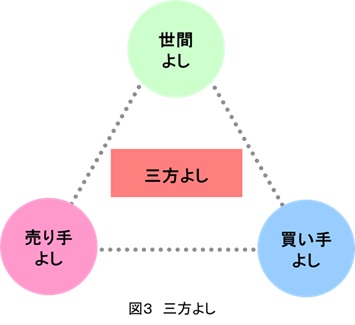

4.三方よし

江戸時代、近江(現在の滋賀県)商人は、商取引が当事者である売り手と買い手だけではなく、社会を幸福にするものでなければならないという理念を持っていたと言います。これが、「売り手よし、買い手よし、世間よし」、つまり「三方よし」(図3 参照)という言葉で、企業活動における原則として現代まで受け継がれています。

このリレー連載のメインタイトルにある「闊達で明るさあふれる職場を作る」ことは、皆様の会社における「三方よし」の実現を図ることにほかなりません。

ISO 9001(品質マネジメントシステム)は、顧客満足の向上、継続的改善による自らのレベルアップ、そして法・規制の遵守を謳っており、「三方よし」の理念に基づき作成された規格であることが分かります。

この記事の中では、 ISO 9001などISO規格の箇条は引用しませんが、ISOマネジメントシステムに役立つ内容であることに間違いはありません。読者の皆様がそれぞれお気づきになったことを、ISOマネジメントシステムの運用に活用して頂ければ幸いです。

これからの記事に、ご期待下さい。

(参考文献1)

『ISOマネジメント』 日刊工業新聞社

「ISOで技術・技能を伝承する -よい製品・サービスづくりの組織ノウハウの活かし方-」 (2008年10月号特集記事)

(参考文献2)

『ISOマネジメント』 日刊工業新聞社

「QMSを上手に使いこなそう -成功事例に学ぶ活用5パターン-」 (2011年2月号特集記事)

日刊工業新聞社『ISOマネジメント』誌の2011年4月号~2012年1月号に掲載した連載記事『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!』から第1回『そんな職場にするために福笑いを活かそう』 より