第197話 :『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!』 (その2)

(1)Receiver(受信者)

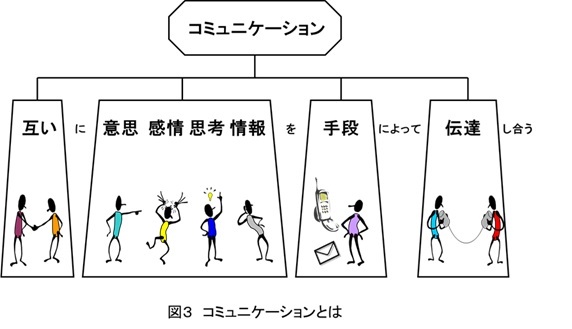

まず、コミュニケーションの意味を辞書で調べてみます。

人間が互いに意思・感情・思考・情報を伝達し合うこと。言語・文字その他、視覚・聴覚に訴える身振り・表情・声などの手段によって行う。

三省堂 大辞林 第3版より

筆者は、「コミュニケーション」という言葉を構成している要素を、4つの単語に分けてみました(図3 参照)。

それらの単語-「互い」、「意思、感情、思考、情報」(以下、情報と記す)、「手段」、「伝達」-の中では、筆者は「互い」がキーワードになると考えています。

コミュニケーションでは、情報を発信する側(以下、発信者という)と情報を受信する側(以下、受信者という)が存在します。

では、発信者から出された情報が、受信者に確実に伝わるための鍵はどちらが握っているのか、これから審査員研修のある場面を挙げて考えてみます。

審査員研修に参加される受講生は、言うまでもなく、真剣に研修に取り組んでいます。

ただ、真剣な受講生全員に、筆者の説明が伝わっているかというと、どうもそうではないようです。受講生に、情報を相等しく発信しても、その伝わり方は受信者毎に異なるのです。その要因は、受講生のそれまでの知識・経験ではなく、頭の中のノイズにあるのではないかと筆者は考えています。ノイズとは、研修とは関係のないこと、つまり、仕事のこと、家族のこと、趣味のことなどを指します。このノイズが、受講生の頭の中で、学習の邪魔をしているのです。

このことは、自分自身を振り返っても、思い当たるところがあります。プライベートな話になりますが、筆者の家では、「明日はお願いね。」「何だった。」「昨日、言ったでしょう。」という会話が、夫婦間で度々交わされます。このような会話になった背景には、筆者が他に考えごとをしていたが故に、妻の話を聴き逃してしまったことが少なからずあるからなのです。

発信者から発信された情報は、受信者に届くかというと、必ずしもそうではありません。発信者が出した情報が確実に伝わるかどうかの鍵を握っているのは、まず受信者であることを理解しておく必要があります。では、発信者はどうすることもできないのかというと、そうではありません。それをカバーするのが次の2つのR(Response、Repeat)です。

(2)Response(応答、反応)

発信者は自身が伝えたい重要な情報が、受信者に確かに伝わったかどうかの確認をする必要があります。

審査員研修では、日々の小テスト、受講生からの質問、アンケートの回答などを確認の場としています。特に、小テストの結果は、どれだけの情報が受講生に伝わっているかが如実に現れます。おおよそ、受講生の理解度は20%が十分、60%がまあまあ、そして残りの20%が不十分という傾向が見られます。経験則として80:20の法則は広く知られていますが、正に、この法則に理解度も当てはまるのです。

さて、それでは、読者の皆様の業務で、理解度をチェックするにはどのようにしたらよいか、その方法の幾つかを挙げてみます。

① メモを取ったか。

② 質問したか。

③ 意見を述べたか。

④ 復唱したか。

⑤ 興味を示したか。

受信者のこのような行動を観察することで、情報がどの程度伝わったのかが判断できます。

(3)Repeat(繰り返し)

発信者は、大切な情報については、受信者に繰り返し伝えなければなりません。審査員研修では、重要な事項については、少なくとも3回は繰り返すようにしています。ただ、繰り返すといっても、単純に同じことを何度も述べるのではありません。時と場面を変える、更に、①型通りの説明、②筆者の経験を織り込んだ説明又は事例による説明、③問いかけ、というように伝え方を変えて同じ内容を繰り返し説明するのです。これで、受講生の理解度はアップし、80%が十分、20%がまあまあの状態に近づきます。

次に、読者の皆様の業務における繰り返しの方法を3例挙げます。

① 同じ内容を場所、時間を変えて繰り返す。

② 事例を変えて繰り返す。

③ 情報の有用性を強調して繰り返す。

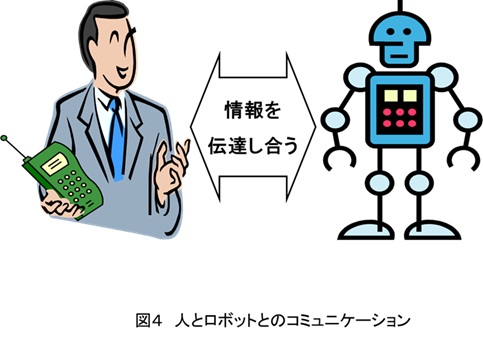

4.人とロボットがコミュニケーション

今年の元旦の日本経済新聞第二部に、「人とコミュニケーションするロボット技術の研究が進んでいる」という記事が掲載されていました。

筆者の世代が最初に出会ったロボットといえば鉄人28号です。しかし、鉄人28号は、リモート・コントロールで指示された通りにしか動きません。そこにコミュニケーションが入る余地はありません。

さて、その記事の内容は、普通の人がロボットに命令するだけでなく、ロボットから情報を取り出したりできるようなコミュニケーションの必要性を説いているものでした。(図4 参照)。

人が発信した情報を、受信者のロボットが聞き入れなかったり、誤ったりしたら、ロボットは暴走して、人に危害を与える可能性が無いとはいえません。また、ロボットから得た有用な情報を人が見逃したら、何らかの損失に繋がるかもしれません。ここでもやはり、コミュニケーションが上手くいくかどうかの鍵は、受信者にあると言えます。

話を人と人との間のコミュニケーションに戻します。最近は、コミュニケーションツールが随分発達しました。企業活動においても、電話、メール、テレビ会議システムなど多種多彩です。これらの内、筆者にとってeメールは、仕事にとって無くてはならない重要なコミュニケーションツールです。仕事の関係先とのやり取りの殆どは、eメールを使います。当初は受け取ったメールにエクスクラメーション・マーク(!:強調)が付いていると、注意深く内容を確認しましが、筆者にとっては、それが大切な内容であったことは、あまりありませんでした。今では、!マークの有無に拘わらず、筆者が重要であると判断したメールには、フラッグ・マークを付けておくことにしています。やはり、このケースでも、情報を受け入れるかどうかの判断をするのは、受信者だと言うことになります。

発信者は情報を発信すれば、それで自分の役割を果たしたと思っている人が少なくないようです。

コミュニケーションで大切なのは、相手に正しく情報が伝わったかどうかを確認する、重要な情報は繰り返し伝える。発信者は改めてそのことを認識しなければならないのではないでしょうか。

日刊工業新聞社『ISOマネジメント』誌の2011年4月号~2012年1月号に掲載した連載記事『闊達で明るさあふれる職場を作ろう!』から第4回『そんな職場にするためにコミュニケーションの3Rを活かそう!』 より